Krimi schreiben - In 6 Schritten zum spannenden Krimi

Heutzutage können wir uns eine Welt ohne Sherlock Holmes, Monk und Miss Marple kaum vorstellen. Diese Figuren prägen die Regale vieler Bücherliebhaber:innen und faszinieren uns bis heute. Doch wie haben es diese Krimi-Klassiker so weit gebracht? Mit unserem Artikel erfährst du mehr über das beliebte Genre und sammelst hilfreiche Tipps, damit auch dein Krimi für höchsten Nervenkitzel sorgt!

Inhaltsverzeichnis

Ein Krimi – Was ist das überhaupt?

Unter einem Kriminalroman, kurz Krimi, versteht man ein literarisches Genre, welches die Aufklärung eines begangenen Verbrechens darstellt. Dabei werden sowohl die kriminelle Tat mit ihren Umständen als auch die Analyse und Lösungsfindung durch Detektiv:innen, Polizeiangestellte, Anwält:innen und Privatpersonen beschrieben. Lesenden wird das moralische sowie juristische Anliegen vermittelt und sie rekonstruieren das Geschehen mit der Hauptfigur Stück für Stück.

Was als der allererste Krimi gilt, ist bis heute noch nicht geklärt. Sicher ist jedoch, dass sich Kriminalromane erst im Laufe des 19. Jahrhunderts als anerkanntes Genre festgesetzt haben. Früher waren sie nicht sonderlich angesehen und wurden als ‘einfache Literatur’ abgestempelt, was sich aber im Laufe der Zeit sehr verändert hat. Heute stehen regelmäßig viele Krimis auf den Bestsellerlisten und sind bei den Hörbuch-Listen auch immer unter den Top Drei.

Krimis sind nicht nur in Buchhandlungen präsent, sondern prägen auch Serien, Filme und Podcasts. Diese mediale Vielfalt hat das Genre noch populärer gemacht und eröffnet Autor:innen neue Möglichkeiten. Viele Leser:innen sind mittlerweile Expert:innen im Miträtseln. Sie kennen typische Strukturen und erwarten raffinierte Wendungen. Für dich als Autor:in bedeutet das: Ein moderner Krimi muss oft mehr bieten als nur eine spannende Auflösung. Er darf gesellschaftskritisch, psychologisch tiefgehend oder auch humorvoll sein. Genau diese Bandbreite macht das Schreiben von Krimis so reizvoll.

Subgenres des Krimis

Mit der Zeit haben sich aus der klassischen Form zahlreiche Untergattungen entwickelt, die unterschiedliche Lesewünsche bedienen: Manche Geschichten setzen auf puren Nervenkitzel und psychologische Spannung, andere auf Witz und Lokalkolorit. Auch die Perspektive der Ermittlungen variiert – mal stehen Polizist:innen im Mittelpunkt, mal Privatdetektiv:innen oder Anwält:innen. So ist eine bunte Vielfalt an Subgenres entstanden, die zeigen, wie vielseitig Kriminalliteratur sein kann:

Spannung & Bedrohung

- Thriller: Ermittler:innen müssen nicht nur den Fall lösen, sondern geraten selbst in Gefahr durch die Täter:innen.

- Psychologischer Krimi: legt den Fokus auf die inneren Abgründe, Motive und seelischen Konflikte der Figuren.

Humor & Leichtigkeit

- Gangsterkomödie: spielt oft in Großstädten, verbindet Verbrechen mit (schwarzem) Humor.

- Komischer Krimi: mit viel Witz erzählt, teilweise satirisch; auch von Größen wie Agatha Christie genutzt.

- Cosy Crime: „Wohlfühlkrimis“ ohne blutige Details, meist in kleinen Gemeinden mit Amateurdetektiv:innen.

Ermittlungsarten

- Whodunit: klassische Form, bei der Leser:innen miträtseln, wer das Verbrechen begangen hat.

- Polizeikrimi: zeigt realistisch die Ermittlungsarbeit der Polizei und Teams.

- Privatdetektivkrimi: im Mittelpunkt stehen privat Ermittelnde, die oft zynisch oder eigenwillig sind.

- Gerichts- oder Justizkrimi: Kriminalfälle aus Sicht von Anwält:innen, Richter:innen oder Staatsanwaltschaft.

- Forensik-/Gerichtsmedizin-Krimi: konzentriert sich auf Spurensicherung, Wissenschaft und Obduktionen.

Setting & Atmosphäre

- Regionalkrimi: Handlung in klar erkennbaren Regionen, oft mit lokalem Flair.

- Historischer Krimi: spielt in einer anderen Epoche, z. B. Mittelalter oder Antike.

- Spionagekrimi: Schnittstelle zum Agententhriller, Geheimdienste und Intrigen im Zentrum.

- Hardboiled / Noir-Krimi: düstere, oft brutale Geschichten mit gebrochenen Figuren und gesellschaftskritischem Ton.

Realitätsbezug

- True-Crime-inspirierter Krimi: basiert auf realen Fällen oder lehnt sich dokumentarisch an diese an.

Darüber hinaus gibt es auch Mischformen, die Elemente verschiedener Subgenres verbinden. So können historische Thriller politische Intrigen mit authentischen Schauplätzen kombinieren oder Regionalkrimis humorvolle Cosy-Elemente enthalten. Diese Hybridformen sind besonders reizvoll, da sie Leser:innen überraschen und vertraute Muster neu interpretieren.

Krimi schreiben – Ideen finden

Suchst du noch nach der richtigen Inspiration für deinen Kriminalroman? Das ist völlig verständlich, denn bei der riesigen Auswahl in Buchhandlungen und Online-Shops scheint es, als wären schon alle Themen abgegrast. Doch lass dich nicht entmutigen und halte die Augen und Ohren offen, denn Ideen können von überall her kommen.

Falls du eine interessante und aufregende Thematik für das Schreiben deines Krimi gefunden hast, sollte diese am besten schon im Klappentext erkennbar sein. Diese sorgt nämlich von Anfang an für eine vielversprechende Handlung. Deine Idee kann von einer völlig neuen Handlungskette mit vielen Twists bis hin zu besonderen Elementen der Geschichte reichen. Diese Elemente sind beim Krimi schreiben zum Beispiel:

- ungewöhnliche Figuren

- fragwürdige Motive

- interessante Handlungsorte

- eine bestimmte Handlungszeit (die 20er Jahre, nach dem Mauerfall etc.)

- eine auffällige Tötungsmethode oder prägnante Handlungsmuster, nach denen die Täter:innen vorgehen

Es gilt: Je mehr sich dein Krimi von denen anderer unterscheidet, desto interessanter und fesselnder empfindet das Lesepublikum dein Werk.

Du kannst dich zur Inspiration von deinen Lieblings-Krimis und Schauergeschichten leiten lassen, in andere, noch nicht gelesene Werke reinschnuppern oder auch Bücher aus ähnlichen Genres lesen. Weiterhin helfen Podcasts (z. B. True-Crime-Podcasts), die Chronik der Tageszeitung und auch Krimifestivals, um herauszufinden, welche aktuellen Verbrechen die Lesenden am meisten bewegen oder interessieren.

Zusätzlich lohnt es sich, Alltagsbeobachtungen als Inspirationsquelle zu nutzen: ein seltsames Gespräch in der U-Bahn, eine unerklärliche Nachbarschaftsgeschichte oder ein unauffälliger Mensch mit auffälligem Verhalten. Auch das bewusste Spielen mit der Frage „Was wäre, wenn…?“ kann spannende Ideen hervorbringen. Zum Beispiel: Was wäre, wenn eine scheinbar perfekte Familie ein düsteres Geheimnis hütet? Oder wenn ein Verbrechen nie als solches erkannt wird, weil es meisterhaft getarnt wurde?

Deiner Idee sind dabei keine Grenzen gesetzt, jedoch solltest du immer auch an den Plot deines Krimis denken, damit dein Werk nicht als zu abstrakt und damit möglicherweise unlogisch empfunden wird. Das Ende sollte auf jeden Fall logisch und nachvollziehbar sein.

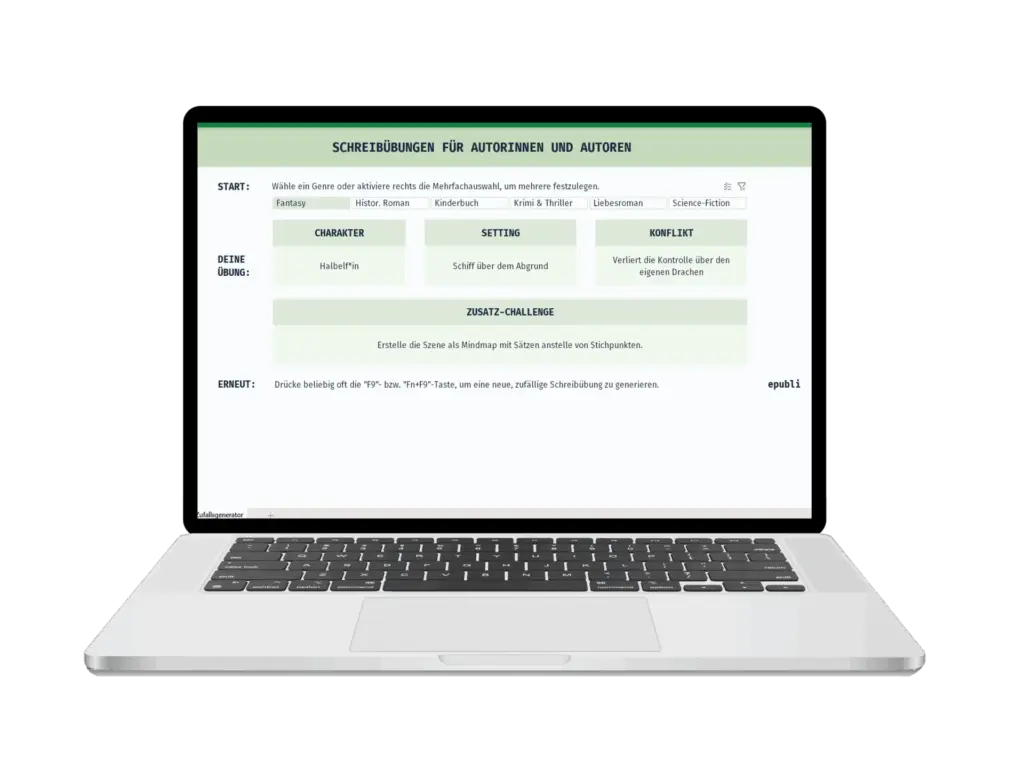

Keine Idee? Dieser Zufallsgenerator hilft garantiert!

Hol dir unseren interaktiven Zufallsgenerator mit über 18 Millionen kreativen Schreibübungen pro Genre. Erhalte auf Knopfdruck frische Ideen für Krimis & Thriller, Fantasy-, Sci-Fi-, Liebes- und historische Romane sowie Kinderbücher.

- vielfältige Kombinationen aus Charakter, Setting, Konflikt & Challenge

- ideal für tägliches Schreibtraining, kreative Warm-ups & neue Plot-Ideen

- kostenfreier Download als Excel-Datei

Die Vorbereitung: Recherche

Bevor du gleich drauflos stürzt und anfängst, deinen Krimi zu schreiben, solltest du eine gründliche Recherche durchführen. Authentische Details wirken oft unscheinbar, können aber deinem Krimi eine enorme Glaubwürdigkeit verleihen. Viele bekannte Krimiautor:innen haben weitreichende Kenntnisse in der Medizin, Kriminologie oder auch Psychologie. Diese solltest du dir auch aneignen. Für deine Krimi-Recherche kannst du viele Quellen verwenden:

- Fachbücher und Zeitschriften

- Biografien von Expert:innen

- andere Romane

- das Internet

- Filme, Serien, Dokumentationen, Podcasts

- historische Aufzeichnungen

- Krimi-/Polizei-Museen und andere Einrichtungen

- Besuch der Handlungsorte

- Literaturveranstaltungen: Weiterbildungen oder Versammlungen von und für Krimiautor:innen

- Fachpersonal (Anfragen durch Telefon, E-Mail oder auf Veranstaltungen)

Bei allen Quellen solltest du dich fragen, wie vertrauenswürdig diese sind und ob sich eine tiefergehende Recherche lohnen würde. Sei dir auch bewusst, dass sich öffentliche Einrichtungen, wie Krankenhäuser, von Land zu Land unterscheiden können und Verfahren oder Gesetze anders gestaltet sind als in Deutschland.

Schauplatz

Es gibt viele mögliche Handlungsorte, an denen dein Krimi stattfinden kann: In einem weitläufigen Areal (Großstadt, viele nahegelegene Dörfer), in mehreren Ländern (wenn ein Serienmord sich über halb Skandinavien zieht) oder auch nur in einem bekannten Viertel einer Stadt.

Einzelne Kapitel oder auch die ganze Handlung deines Krimis können sich auch nur in geschlossenen Orten wie einer Schule, einer Polizeiwache oder auf einem Boot abspielen. Das sind Orte, die über einen speziellen und einheitlichen Aufbau verfügen und zu denen möglicherweise nicht alle Personen Zutritt haben.

Sind die Schauplätze deines Romans nicht fiktiv und laufen an einem offenen Ort ab, wie der Innenstadt einer Metropole, solltest du die Orte kennen. Wie riecht es dort? Was hört man? Welches Gebäude fällt den meisten sofort ins Auge? Du kannst auch Details einbauen, während du deinen Krimi schreibst, wie eine abgebrochene Kante an einer Figur des Springbrunnens auf dem Marktplatz, die wichtig für die Geschichte ist und ihr mehr Tiefe verleiht. Leser:innen, die dort wohnen, werden sich dort während oder nach dem Lesen umsehen und deine Aussagen überprüfen. Sind diese dann wahrheitsgetreu, freut sich das Lesepublikum umso mehr.

Geschlossene Orte wie Krankenhäuser oder Fabriken sind oft ähnlich ausgestattet und beinhalten bestimmte Geräte oder Räumlichkeiten, die du für deine Handlung nutzen kannst. Auch hier ist es wichtig die Räume zu kennen, falls sich deine Leser:innen dort auskennen. Spielt der Krimi an einem fiktiven Schauplatz, ist es praktisch, wenn du grundlegende Daten darüber im Kopf behältst oder notierst, damit sich keine Fehler einschleichen.

Polizeiliche Ermittlungen

Sollten in deiner Handlung polizeiliche Ermittlungen stattfinden, sind Kenntnisse über den Ablauf der Ermittlungen notwendig. Eine große Rolle in deinem Krimi spielt die Nähe zur Realität, von der nur abgewichen werden sollte, wenn es sehr hilfreich für deine Handlung ist. Beispielsweise ist es unwahrscheinlich, dass ein Ermittlerduo sich im Showdown allein auf die Jagd nach den Täter:innen begibt, da normalerweise zur eigenen Sicherheit mehrere Polizeibeamt:innen mit einbezogen werden. Trägt es allerdings zur Spannung bei, dass das Ermittlerduo auf sich allein gestellt ist, kannst du dies gern für dich nutzen.

Geschichtliche Hintergründe

Spielt dein Kriminalroman in einer anderen Epoche, ist es praktisch, über die Sprache, Gepflogenheiten, Kleidung, historische Daten und vieles mehr Bescheid zu wissen. So bleibt dein Roman wahrheitsgetreu und dein Lesepublikum kann sich während des Buches vielleicht auch bereichert fühlen, da es manche Fakten oder Informationen noch nicht kannte. Auch hier kannst du wieder von der Realität Abstand nehmen, wenn es einen guten Grund dafür gibt.

Tatwaffen

Pistolen, Messer und Gifte sind nur eine kleine Auswahl an verschiedenen Tatwaffen. Alle haben ihre Eigenheiten und notwendigen Anwendungshinweise. Wie viele Patronen passen in die Pistole? Wie schnell wirkt das Gift und welche Wirkung hat es genau? Diese Details verfeinern deinen Krimi! Du solltest dir diese am besten merken oder aufschreiben, da sie bei den Ermittlungen zu einem zentralen Indiz werden können.

Medizinische Kenntnisse

Diese helfen dir, um Leichen, Verletzungen und andere Tatumstände besser beschreiben zu können. Dafür reichen lediglich Grundkenntnisse aus, da zu viele Fakten die Leser:innen langweilen könnten. Vielleicht erweisen sich die Kenntnisse beim Schreiben deines Krimis auch an einer anderen Stelle als nützlich, da du dadurch auf eine neue Idee stößt.

Ethik im Krimi

Gerade wenn du heikle Themen wie Gewalt, Trauma oder reale Verbrechen aufgreifst, solltest du über die Wirkung nachdenken. Ein verantwortungsvoller Umgang mit sensiblen Inhalten macht deine Geschichte nicht nur respektvoller, sondern auch glaubwürdiger.

Hast du dich schonmal gefragt, ob deine Geschichte eine Triggerwarnung braucht? Wenn du düstere Geschichten schreibst, die unter die Haut gehen, kann es sein, dass manche Leser:innen sich beim Lesen bestimmter Themen nicht wohlfühlen. In diesem Fall bietet es sich an, eine Inhaltswarnung zu geben. In unserem Leitfaden informieren wir dich über alles, was du zum Thema Triggerwarnungen in Büchern wissen musst. Mit hilfreichen Beispielen und Formulierungen!

Die Figuren in deinem Kriminalroman

Ein Krimi lebt von seinen Figuren. Sie sind das Herzstück deiner Geschichte und machen aus einer spannenden Handlung erst ein fesselndes Erlebnis. Grundsätzlich lassen sich die Charaktere in zwei Gruppen einteilen: Hauptfiguren und Nebenfiguren.

Die Hauptfigur – oft Ermittler:in oder Detektiv:in – steht im Zentrum der Handlung. Sie treibt die Geschichte durch ihre Entscheidungen, Erfolge und Fehler voran und ist für Leser:innen die wichtigste Identifikationsfigur. Nebenfiguren hingegen übernehmen eher funktionale Rollen: Sie unterstützen die Hauptfigur, behindern sie, liefern Hinweise oder verkörpern Gegenspieler:innen. Ohne sie wäre die Handlung flach, denn sie erweitern die Welt des Krimis, geben Einblicke in den Fall und verstärken die Spannung, stehen aber nie selbst im Mittelpunkt.

Wenn du einen Krimi schreiben möchtest, solltest du also genau überlegen, welche Rolle jede Figur übernimmt und wie sie miteinander in Beziehung steht.

Die Hauptfigur in Krimis

Wenn du willst, dass deine Hauptfigur bei Leser:innen beliebt ist und lange im Gedächtnis bleibt, solltest du ihr eine ausführliche Biografie geben. Diese Hintergrundinformationen helfen dir, die Figur realistisch einzusetzen und sie mit individuellen Eigenschaften auszustatten.

Typische Merkmale von Ermittler:innen sind:

- starkes Streben nach Gerechtigkeit

- großer Wille, den Fall aufzuklären

- Zielstrebigkeit

- Bereitschaft, auch über den eigenen Kompetenzbereich hinauszugehen

- Überwindung von Ängsten und persönlichen Grenzen

Die Ziele dieser Ermittler:innen können vielfältig sein: Manche wollen eine heile Welt für ihre Familie erschaffen, andere suchen Frieden für Hinterbliebene oder für sich selbst. Häufig haben sie neben ihrer Arbeit ein „normales Leben“, etwa als Familienväter oder -mütter, die ihren Hobbys nachgehen oder gute Restaurants besuchen.

Doch Hauptfiguren sind nicht immer makellos. Sie können von negativen Motiven getrieben sein, etwa durch Rache, Eigennutz oder den Versuch, von eigenen Verfehlungen abzulenken. Viele Ermittler:innen sind ambivalente Persönlichkeiten: Sie wenden manchmal unrechtmäßige Mittel an, haben Suchtprobleme oder leiden unter psychischen Belastungen. Diese Schwächen machen sie greifbar und menschlich. Leser:innen erkennen sich leichter in unvollkommenen Figuren wieder als in makellosen Held:innen.

Besonders interessant ist es, wenn Charaktereigenschaften nach und nach enthüllt werden. Manche Figuren verstecken ihre wahren Motive, andere zeigen ihre besonderen Eigenheiten offen. Im Laufe der Handlung können sich Hauptfiguren entwickeln, beispielsweise verliert ein gutmütiger Familienvater durch Schicksalsschläge seinen Glauben an das Gute, während eine negativ gezeichnete Figur durch Begegnungen einen Heilungsprozess durchläuft.

Auch das Umfeld prägt die Hauptfigur: Herkunft, Kindheit und soziale Bindungen haben großen Einfluss. Sie kann aus behüteten Verhältnissen stammen oder aus Armut, Gewalt und Einsamkeit. Familie, Freundeskreis oder Kolleg:innen formen ihre Sicht auf die Welt. Solche Hintergründe erklären Motive und Handlungen und verleihen der Hauptfigur Tiefe.

Es gibt noch viel mehr Motive und Eigenschaften, die deine Figuren formen können. Eine Idee: Sieh dich in deinem Umfeld um und suche dort interessante Handlungsweisen und Charaktereigenschaften. Das könnte dir als gute Orientierung dienen.

Die Nebenfiguren in Krimis

Nebenfiguren treten nicht so stark in den Vordergrund wie die Hauptfigur, sind aber entscheidend für Dynamik und Spannung. Ihre Aufgabe ist es, die Geschichte zu stützen, zu bereichern und den Fall komplexer zu machen.

Ein besonderes Augenmerk beim Krimi schreiben liegt auf den Rollen von Opfer und Täter:innen.

Opfer gehören in der Regel zu den Nebenfiguren, prägen aber maßgeblich die Handlung. Ihr Schicksal ist Ausgangspunkt der Ermittlungen, ihr Hintergrund kann wichtige Hinweise geben, und ihre Beziehungen zu anderen Figuren eröffnen falsche Fährten. Auch wenn sie oft nicht lange aktiv auftreten, sind Opferfiguren wichtig, um Emotionen und Mitgefühl zu erzeugen.

Täter:innen sind die zentralen Antagonist:innen des Krimis. In vielen Fällen gelten sie als Nebenfiguren, da die Handlung primär aus der Sicht der Ermittler:innen erzählt wird. Manchmal jedoch nehmen Täter:innen selbst die Rolle einer Hauptfigur ein, etwa in psychologischen Krimis oder Thrillern, in denen seine Perspektive gleichwertig zur Ermittlungsarbeit dargestellt wird.

Weitere typische Nebenfiguren in Krimis sind:

- Assistent:in/Sidekick: unterstützt die Hauptfigur mit Fähigkeiten oder einem anderen Blickwinkel.

- Kolleg:innen im Ermittlungsteam: Partner:innen, Gerichtsmediziner:innen oder andere Spezialist:innen, die an der Aufklärung beteiligt sind und wichtige Beweise liefern können.

- Zeug:innen und Verdächtige: liefern Informationen, erzeugen falsche Spuren oder sorgen für Zweifel.

- Mentor:innen und Informant:innen: geben wertvolle Ratschläge oder Wissen weiter.

- Journalist:innen: liefern zusätzliche Perspektiven, decken Details auf oder üben Druck auf die Ermittlungen aus.

- Familienangehörige und Freund:innen: können sowohl der Hauptfigur, dem Opfer als auch Täter:innen nahestehen und liefern dadurch emotionale Tiefe, Motive oder Konflikte.

Nebenfiguren sind meist weniger detailliert ausgearbeitet als die Hauptfigur. Sie erhalten seltener eigene Erzählperspektiven und weniger Redeanteil. Trotzdem sollten sie interessant genug sein, um Spannung und Tiefe zu erzeugen. Leser:innen lieben es, wenn auch kleinere Figuren durch markante Eigenschaften oder überraschende Handlungen im Gedächtnis bleiben.

Ihr Verhältnis zur Hauptfigur bestimmt ihre Relevanz: Sie können Helfer:innen, Gegenspieler:innen oder neutrale Informationsgeber:innen sein. Gerade durch Nebenfiguren entstehen Wendungen, falsche Fährten und unerwartete Konflikte, die für den Spannungsbogen eines Krimis unverzichtbar sind.

Der Aufbau deines Krimis

Um ein abgerundetes, logisches und vielleicht auch überraschendes Ende für deine Leser:innen zu schaffen, sollten alle Vorgänge sinnvoll zusammenhängen. Dabei helfen beispielsweise ein einfacher Zettel oder ein Dokument, auf dem die gesamte Handlung stichpunktartig aufgezählt ist. Du kannst die einzelnen Szenen mit den Fragen konzipieren, was, wann und wo passiert, damit sich keine Fehler in deinen Zeitstrahl einschleichen. So kannst du dein Buch plotten und deine Geschichte gegebenenfalls ändern, wenn du merkst, dass etwas nicht stimmig ist. Hast du dich vollständig mit deinem Krimi-Konstrukt vertraut gemacht, fällt es dir auch leicht, Hinweise einzubauen und falsche Fährten zu legen, was deinem Buch das Sahnehäubchen aufsetzt.

Dein Kriminalroman sollte folgende Abschnitte beinhalten: Einleitung, Hauptteil und Schluss. Ein Konzept zum Plotten hilft dir auch in vielen anderen Genres weiter. Deshalb lohnt sich ein Blick in unsere Übersicht zum Aufbau einer Geschichte!

Einleitung

Am Anfang deines Krimis ist es besonders wichtig, dass bei den Leser:innen Interesse geweckt wird und sie das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen können. Anders als in anderen Genres wird hier oft mit einer Rätselaufgabe begonnen, zum Beispiel, indem das Ende des Buches geschildert wird, es danach einen Rücksprung in der Zeit gibt und sich erst im Laufe des Romans herauskristallisiert, wie es dazu gekommen ist. Eine weitere Möglichkeit, mit einem Kriminalroman zu beginnen besteht darin, schon auf der ersten Seite einen Mord geschehen zu lassen, sodass die Lesenden dann Antworten auf die Fragen haben wollen: Wer, Was, Wie, Wo, Wann.

Du solltest also von Anfang an Spannung erzeugen und Neugier wecken, selbst wenn der Mord in deiner geplanten Handlung erst später im Krimi geschieht. Nachdem du dies geschafft hast, ist es ratsam, wenn du damit beginnst, die Figuren, den Handlungsort und weitere relevante Eckdaten vorzustellen. Dabei kannst du die eigentlichen Beweggründe der Charaktere gern noch verbergen und erst in späteren Kapiteln deines Krimis auflösen. Beispielhafte Szenen in der Einleitung sind:

- Der Mord selbst

- Der Fund der Leiche

- Einführen der Ermittelnden in die Handlung

Hauptteil

Im weiteren Verlauf des Krimis werden die Ermittlungen begonnen und vertieft, wodurch sich die Figuren in den unterschiedlichsten Situationen wiederfinden. Hier erhalten die Leser:innen ein immer klarer werdendes Bild von der gesamten Handlung und beginnen mit den ersten Versuchen, den Fall selbst zu lösen. Du kannst im Hauptteil deines Kriminalromans entweder dafür sorgen, dass das Lesepublikum

- auf der richtigen Spur ist,

- dass es zu viele Personen verdächtigt, um einen festen Entschluss fassen zu können oder

- dass es von der Schuld verschiedener Figuren überzeugt ist, was sich am Ende allerdings als völlig falsch erweist, da du sie auf eine falsche Fährte geführt hast.

Du als Autor:in solltest beim Schreiben deines Krimis allerdings den roten Faden nicht aus den Augen verlieren und Ereignisse, die die Handlung prägen, gut ausarbeiten. Beispielhafte Szenen im Hauptteil sind:

- erste Verdächtige und Vermutungen

- nähere Untersuchungen und Rekonstruktion der Tat

- Verdächtige zum Sprechen bringen

Schluss

Das Ende deines Krimis sollte gut ausgearbeitet und logisch sein, denn hier laufen alle Fäden zusammen. Du kannst den Leser:innen hier ihren Verdacht bestätigen oder eine überraschende/unerwartete Wendung einbauen, die sich gut in die geplante Handlung einfügt. Beispielhafte Szenen im Schluss sind:

- Täter:in wird überführt und gibt Geständnis ab

- vermeintlich gutes Ende, aber es kommt zu neuen Erkenntnissen und einem weiteren Showdown

- es könnten Nebencharaktere verletzt oder getötet werden

- Auflösung und Aufatmen für die Ermittler:innen

Jetzt Buch veröffentlichen & Marketing-Paket gewinnen!

Jeden Monat küren wir unter allen Neuerscheinungen das „epubli-Buch des Monats“. Als Gewinner:in darfst du dich nicht nur über die besondere Auszeichnung freuen, sondern auch über ein exklusives Marketing-Paket, um dein Buch ins Rampenlicht zu rücken.

5 Tipps für deinen Plot

Um dir das Planen deines Plots zu erleichtern, haben wir für dich verschiedene Tipps zusammengestellt, an denen du dich orientieren kannst!

1. Erzählperspektiven

Noch vor Beginn des Schreibens solltest du dir die Frage stellen, welche Erzählperspektive du in deinem Krimi nutzen willst. Da es sich als schwierig erweisen kann, den Blickwinkel in der Handlung zu wechseln, ohne das Lesepublikum zu verwirren, ist es ratsam, sich von vornherein festzulegen.

Es gibt drei mögliche Perspektiven für deine Geschichte:

Ich-Erzählperspektive

Möchtest du, dass deine Leser:innenschaft zeitgleich alle Situationen mit einer Figur erlebt, lohnt sich das Erzählende Ich für deinen Kriminalroman. In dieser Perspektive wird geschildert, welche Gedanken und Emotionen die einzelne Figur antreiben, sodass Leser:innen nie mehr wissen als die Figur. Von Kapitel zu Kapitel oder auch innerhalb eines Kapitels kann die Perspektive zu einer anderen Figur springen, wodurch mehrere Charaktere zu Wort kommen können.

Beispiel aus sicht von Polizist:innen: Ich habe das Gefühl diese Person auf der Straße wiederzuerkennen, kann sein Gesicht aber nicht zuordnen. Vielleicht sollte ich nochmal die Datenbank durchgehen, wenn ich wieder im Polizeipräsidium bin.

Auktoriale Erzählperspektive

Willst du die Leser:innen direkt in eine Figur hineinsehen lassen, solltest du die auktoriale Perspektive nutzen. Die erzählende Person ist allwissend und nicht Teil der Handlung, was ihr ermöglicht, die Gedanken und Gefühle der Charaktere zu kennen und außerdem einen Überblick über die gesamte Situation zu haben. Sie beschreibt sachlich, was passiert.

Beispiel mit Sicht auf die Täter:in: Sie warf das Messer in den nahegelegenen Fluss und achtete dabei darauf, dass niemand sie beobachtete.

Personale Erzählperspektive

Zu guter Letzt fehlt noch die personale Erzählperspektive. Hier wird auch von außen auf die Figuren geschaut, jedoch nicht so sachlich wahrgenommen wie bei der auktorialen Perspektive. Durch diese Perspektive können sich die Lesenden gut in die Figuren des Krimis hineinversetzen.

Beispiel aus der Sicht des Opfers: Sascha sah sich um, obwohl er sich völlig benommen fühlte. Ein Kellerraum oder eine Abstellkammer?, fragte er sich. Dann hörte er Schritte auf sich zukommen und ihn überkam eine Gänsehaut.

Tipp: Mehrere Perspektiven nutzen

Neben Ermittler:innen kannst du auch Opfer und Täter:innen zu Wort kommen lassen. Wechselnde Perspektiven eröffnen neue Blickwinkel, erzeugen Nähe zu verschiedenen Figuren und machen deine Geschichte komplexer. Gleichzeitig kannst du Leser:innen so bewusst in die Irre führen, da jede Figur ihre eigene, subjektive Sicht schildert. Richtig eingesetzt, wird dein Krimi dadurch noch spannender und unvorhersehbarer.

2. Schreibstil im Krimi

In Krimis beträgt die Zeitspanne der Handlung manchmal nur Tage, weshalb der Schreibstil oft “schnell” klingt. Die Vorgänge laufen kurz nacheinander ab, sodass wenig Raum für ausführliche Beschreibungen bleibt. Diese würden Leser:innen auch abschrecken, da es in den meisten Krimis um das Aufhalten einer Tat geht, bevor es zu spät ist. Hier gilt also: Eine schnell ablaufende Handlung und nicht zu detailreiche Beschreibungen. Die Zeitform in Krimis ist zumeist der Präsens oder eine Vergangenheitsform. Hast du dich einmal für eine Form entschieden, solltest du diese bis zum Schluss beibehalten.

3. Spannung erzeugen

Eine der häufigsten Fragen beim Schreiben eines Krimis ist: Wie bringe ich möglichst viel Spannung ins Spiel? Du musst beim Schreiben bedenken, dass das Lesepublikum die Stellen, die du selbst als spannend einplanst, auch wirklich als spannend empfinden soll. Autor:innen sollten sich also in ihr Lesepublikum hineinversetzen und vorausplanen. Allerdings ist das nicht immer leicht, da es keine konkrete Anleitung dafür gibt. Jedoch wird heutzutage sehr viel als spannend definiert, von einem Autorennen bis hin zu einer Reise. Spannung kann also vielfach interpretiert und genutzt werden. Bei vielen berühmten Kriminalwerken geht es um eine Situation zwischen zwei Extremen: Leben oder sterben, Täter:in fassen oder nicht. Hilfreich bei einem Spannungsaufbau ist deswegen immer, wenn Lesende sich unbewusst in Figuren hineinversetzen können und die Fähigkeit erhalten mitzufühlen, zu leiden oder zu hoffen.

Bei Kriminalromanen wird im Gebiet der Spannung zwischen Suspense und Tension unterschieden. Suspense beschreibt dabei den gesamten Spannungsbogen, der am Anfang der Handlung noch niedrig ist, aber immer weiter zunimmt, bis er am Ende des Buches wieder abflacht. Er sorgt dafür, dass Leser:innen gefesselt werden und Buch bis zum Ende nicht weglegen können. Dieser Bogen sollte erkennbar sein, am besten schon in der Inhaltsangabe. Tension auf der anderen Seite steht für Spannungshöhepunkte, die kurzzeitig sehr viel Spannung auslösen und für höchsten Nervenkitzel sorgen. Ein Beispiel ist das Stürzen eines Autos in einen Fluss und die damit einhergehende Frage, ob die Personen im Auto das überleben werden.

4. Plottwists und falsche Fährten

Ein unverzichtbares Element beim Krimi schreiben sind Plottwists und falsche Fährten. Sie sorgen dafür, dass dein Roman unvorhersehbar bleibt und deine Leser:innen bis zum Ende miträtseln. Ohne Wendungen und Ablenkungsmanöver wirkt eine Geschichte oft vorhersehbar und verliert an Spannung.

Plottwists – überraschende Wendungen mit Logik

Ein Plottwist ist ein Wendepunkt in der Handlung, der alles bisher Dagewesene in ein neues Licht rückt. Entscheidend ist, dass ein Twist zwar überraschend, aber niemals unlogisch ist. Leser:innen sollen am Ende erkennen: Es waren alle Hinweise da, darauf hätte ich selbst kommen können!

Typische Arten von Twists im Krimi:

- Die Täter:innen-Überraschung: Eine Figur, die unverdächtig wirkt, entpuppt sich als Täter:in.

- Die Opfer-Wende: Ein vermeintliches Opfer ist gar nicht tot oder spielt selbst eine zwielichtige Rolle.

- Die Ermittler:innen-Wende: Auch Ermittler:innen können selbst Fehler, Geheimnisse oder Schuld auf sich laden.

- Die Enthüllung aus der Vergangenheit: Alte Beziehungen, Traumata oder verborgene Taten werden entscheidend.

Beispiel: Ein unauffälliger Nebencharakter, der bisher nur am Rand erwähnt wurde, entpuppt sich als Drahtzieher hinter allen Verbrechen.

Tipp: Baue subtile Hinweise ein, die beim zweiten Lesen Sinn ergeben. Ein guter Twist schockt, aber fühlt sich nie „aufgesetzt“ an.

Falsche Fährten – die Kunst der Ablenkung

Falsche Fährten (im Englischen „Red Herrings“) sind gezielte Hinweise, die Leser:innen in die Irre führen sollen. Sie gehören zum Krimi schreiben wie die Tat selbst. Das Ziel ist, Spannung aufzubauen und die Auflösung hinauszuzögern.

Möglichkeiten für falsche Fährten in Krimis:

- Verdächtige Figuren: Ein Charakter verhält sich verdächtig, entpuppt sich aber später als unschuldig.

- Irreführende Beweise: Fingerabdrücke, Alibis oder DNA-Spuren weisen auf die falsche Person hin.

- Manipulation durch Täter:innen: Der oder die Schuldige legt absichtlich falsche Spuren.

- Zufällige Ablenkungen: Ein Missverständnis oder eine beiläufige Beobachtung sorgt für eine falsche Interpretation.

Beispiel: Ein blutverschmiertes Messer im Schrank einer Nebenfigur, das sich später als Küchenutensil aus einem Unfall herausstellt.

Tipp: Kläre am Ende jede falsche Fährte auf. Bleiben falsche Hinweise ohne Erklärung, wirkt dein Krimi unlogisch oder unfair. Die Kunst liegt darin, echte Hinweise und falsche Spuren geschickt zu verweben. So entsteht ein Spannungsnetz, das Leser:innen immer wieder hinterfragen lässt: Was stimmt wirklich und was ist nur Ablenkung?

5. Cliffhanger

Wenn du deinen Krimi nicht nur als Einteiler planst, könnte ein Cliffhanger das Richtige für dich sein! Das englische Wort bezeichnet den offenen Ausgang eines Buches oder anderer Medien. Beispielsweise könntest du dafür sorgen, dass es deine Figuren bis zum Ende des ersten Buchs nicht schaffen, den Fall zu lösen, aber am Ende die notwendigen Hinweise für den Fortsetzungsroman erhalten. Oder du schließt das Rätsel des ersten Teils ab und lässt das Buch mit einem neuen Mord enden, der bedeutet, dass die Ermittler:innen im zweiten Teil noch einmal Leben retten müssen. Durch einen Cliffhanger werden Leser:innen die Geschichte unbedingt weiter verfolgen wollen und auch den nächsten Teil kaufen.

Die Covergestaltung

Da Kriminalromane ein eigenes und sehr beliebtes Literaturgenre darstellen, ähneln sich die Cover meistens sehr, um im Buchhandel direkt gefunden zu werden. Die Cover bedienen sich dunkler Farben und zeigen gern Bilder von verlassenen Häusern, einzelnen Personen, Raben oder auch Blut. Die Schrift ist nicht verschnörkelt, sondern klar, fett und leicht lesbar. Wenn du noch mehr zur Covergestaltung eines Krimis oder Thrillers erfahren wollen, legen wir dir diesen Beitrag ans Herz: Thriller und Krimi Buchcover gestalten.

Krimis & Thriller aus dem epubli-Shop

Buch schreiben - jetzt Whitepaper sichern

Du möchtest tiefergehende Tipps, gebündelt in einem Ratgeber? Dann ist unser 23-seitiges Whitepaper “Buch schreiben” das Richtige für dich. Du kannst dir die PDF-Datei kostenfrei über das Formular herunterladen. In diesem Whitepaper lernst du:

- wie du den perfekten Anfang schreibst

- wie du die Handlung deiner Geschichte planst

- wie Storytelling funktioniert

- die Ausarbeitung von Figuren

- wie du die Erzählperspektive wählst

- Korrekturlesen + Überarbeitung

- wie du eine Schreibroutine aufbaust

- wie du den idealen Buchtitel findest

- die 7 häufigsten Fehler beim Schreiben